テレビ

進め!防災探検隊 2024

ごご5時55分~6時10分(2024年度内に2回シリーズで放送)

【第1回】2024年8月6日(火) 豪雨災害!命を守るために 篇

【第2回】2024年11月6日(水) 地震災害!私たちに必要な備え 篇

第2回 地震災害!私たちに必要な備え 篇

2024年11月6日(水) ごご6時10分~6時25分

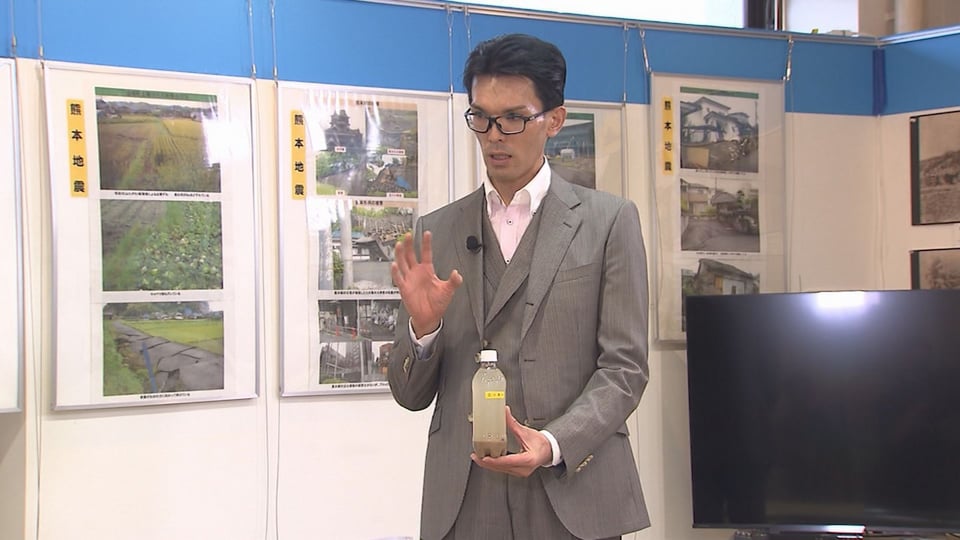

第2回目のテーマは「地震災害!私たちに必要な備え」。

今回、防災探検隊は「清流の国ぎふ 防災・減災センター」 村岡 治道先生に各務原市の「岐阜県広域防災センター」で、地震災害について学ぶ。

令和6年に発生した「能登半島地震」と「宮崎県日向灘沖で発生した地震」、この二つの地震のメカニズムで「内陸直下型地震と海溝型地震」の違いを知る。

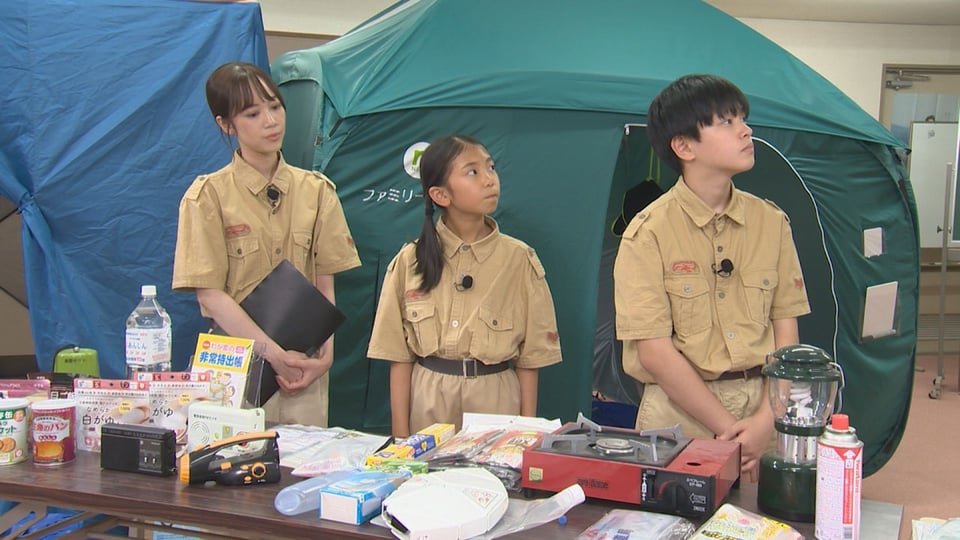

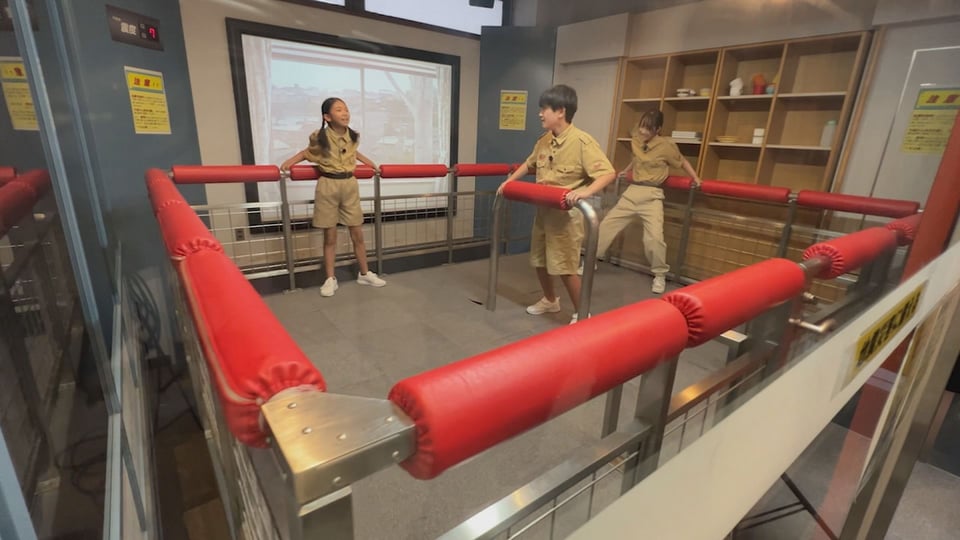

防災探検隊は「地震体験装置」と「VR災害体験シミュレータ」を体験し、地震が発生した時の必要な避難行動と日頃の備えの大切さを学ぶ。

出演者

防災探検隊

隊員:大田我久斗、濱村朱里

友理隊長:白井友理(ぎふチャンアナウンサー)

村岡治道(清流の国ぎふ 防災・減災センター)

第1回 豪雨災害!命を守るために 篇

2024年8月6日(火) ごご5時55分~6時10分

第1回目のテーマは「豪雨災害!命を守るために」。

今回、防災探検隊は「清流の国ぎふ 防災・減災センター」コーディネーター 村岡 治道先生とともに海津市にある羽根谷だんだん公園を訪れ、豪雨災害や土砂災害について学ぶ。

敷地内にある岐阜県さぼう遊学館では、ジオラマなどを見ながら「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」について、どのような地域が指定されているのかを村岡先生が説明。

また、「ぎふ山と川の危険箇所マップ」のホームページから自分たちの住んでいる地域が安全かどうかを確認。実際に災害が起こった時にどうすればよいかを考える。

出演者

防災探検隊

隊員:大田我久斗、濱村朱里

友理隊長:白井友理(ぎふチャンアナウンサー)

村岡治道(「清流の国ぎふ 防災・減災センター」コーディネーター)

番組概要

近年、岐阜県では災害が頻発しており、多くの被害をもたらした。

防災探検隊に扮した小学生2名とぎふチャンアナウンサーが、毎回テーマごとに防災の謎を解明していく。ドラマ仕立てのセミドキュメントで番組を展開する。探検隊は、実際に災害に見舞われた土地や災害を学習するための施設を訪れ、そこで気づいたこと、疑問に思うことを、専門家に意見を伺いながら、自主的に学んでいく。今年度内の2回シリーズ。